至学館の豆知識

HOME >至学館の豆知識

2026年2月

流行色の変化とマンネリ

毎年、その年を象徴する色として話題になる色があるのをご存じでしょうか。

デザインやファッションの分野で色の指標として知られる**Pantone**では、2026年の色として「クラウド・ダンサー」と呼ばれる、やわらかな白に近い色が紹介されています。

雲を思わせる、静かで落ち着いた印象の色です。

一方、日本では**日本流行色協会(JAFCA)**が色の動向について情報を発信しており、最近は「ハートフェルト・ピンク」と呼ばれる、やさしく温かみのあるピンクも注目されています。

一方、日本では**日本流行色協会(JAFCA)**が色の動向について情報を発信しており、最近は「ハートフェルト・ピンク」と呼ばれる、やさしく温かみのあるピンクも注目されています。

ここ数年を振り返ると、服や雑貨、家電製品まで、灰色を混ぜたような「くすみカラー」が長く使われてきました。

落ち着きがあり、大人っぽい雰囲気が支持されていたため、街の色合い全体が少し静かになったと感じた人も多いかもしれません。

ただ、流行というのは不思議なもので、同じ傾向が続くと、少しずつ新しさを感じにくくなる時期が訪れます。

すると、これまで目立たなかった色や表現が、ふと新鮮に見えてくるのです。

流行が繰り返されるのは、過去に戻っているというより、「見え方」が少しずつ変わっているからなのかもしれません。

最近の色の変化は、色そのものが急に派手になったというより、雲の間から光が差し込むように、やわらかな白の中で色がきらりと見えるようになった印象があります。

青空そのものではなく、雲や光がつくる色に目が向いている、そんな変化です。

流行色を意識してみるのも、自分の好きな色や似合う色を大切にするのも、どちらも間違いではありません。

さまざまな色が重なり合う景色は、雲間に現れる彩雲のように、それぞれの良さが引き立って見えるものです。

身の回りの色の変化を少し意識してみると、新しい発見があるかもしれません。

健康科学部 こども健康・教育学科

准教授 谷岡 曜子

2026年1月

お正月の黒豆の正体は?

高校生の皆さん、今年もよろしくお願いします。

さて、お正月は黒豆を食べましたか。

つやつや黒光りする黒豆は、「まめに働けますように」という願いが込められた縁起物です。

ここで、突然ですがクイズです。

黒豆は、何の仲間でしょうか?

――正解は、「大豆」です。

えっ!と思った人もいるかもしれませんね。

学校給食でよく出てきた大豆は、「黄色い大豆」だったと覚えている人が多いのではないでしょうか。

実は、おせち料理の黒豆は、黒い品種の大豆を甘く煮た料理なのです。

では、もう1問クイズです。

大豆は「豆類」に分類されますが、栄養計算に使う食品成分表では、「野菜類」に分類される大豆もあります。

それは何でしょうか。

――思いつきましたか。

そうです、「枝豆」です。

枝豆は、大豆が完熟する前に収穫したものです。

日本食品標準成分表では、「第6群:野菜類」に分類されます。

ほかにも、大豆はいろいろな姿に変わります。

完熟した大豆を粉にした食品が「きなこ」で、これは豆類です。

完熟大豆を水に浸し、暗いところで1週間ほど育てると、「大豆もやし」になります。

「もやし」には、「大豆もやし」の他に、豆の種類が違う「緑豆もやし(りょくとうもやし)」、「ブラックマッペもやし」もあります。

それから、テイクアウト弁当などで時々見かける、黄色い大豆を甘く煮たおかずは、食品成分表では「ぶどう豆」として、第4群:豆類に載っています。

食事アセスメントでは、たんぱく質やビタミンの摂取量を計算しますが、食品群を正しく区別した重量(食品群別重量)の評価も重要です。

管理栄養士の仕事では、食品の正体を見抜く力が欠かせません。

最近は、検索すれば、すぐにわかるのですが、自分の知識ボキャブラリーとして必要な時にすぐに使える知識も重要です。

ぜひ興味をもって、食品名のボキャブラリーを増やしていきましょう。

健康科学部 栄養科学科

教授 今枝 奈保美

2025年12月

サッカーの「ブレ」球ってどうなっているの

カーブやドロップなどボールが回転して曲がっていく現象はマグナス効果と呼ばれています。

空気は目に見えませんが、酸素や窒素といった分子で構成されています。

このような空気の分子は、ボールが回転していると巻き込まれます。

ボールをコマのように回転させると、ボールの回転に巻き込まれた空気の分子がはじき出されて風が発生します。

右投げのカーブでは進行方向の右側で空気の分子同士が衝突を起こし、左側では同じ向き流れるため、ボールが曲がります。

ボールをコマのように回転させると、ボールの回転に巻き込まれた空気の分子がはじき出されて風が発生します。

右投げのカーブでは進行方向の右側で空気の分子同士が衝突を起こし、左側では同じ向き流れるため、ボールが曲がります。

「ブレ」球には回転が無いので、そのような原理で上下左右に「ブレ」を起こすわけではありません。

「ブレ」球の正体は空気の流れのムラにあります。

サッカー場の空気は選手が走り回ることでかき混ぜられ、複雑な流れが生じています。

その中を無回転のボールが進むと空気の流れに影響を受けて変化します。

見えない空気の流れは一定方向ではないので上下左右の予測不可能な方向に変化を起こします。

健康科学部 健康スポーツ科学科

教授 飯本 雄二

2025年11月

気づいていない「価値」?

今、「経済」を重点とする対策が注目を集めています。

ところで「経済」が学びの対象になると、何がその内容となるのでしょうか。端的に言えば「限られた資源をどう使えば社会や個人の満足度を最大化するか」だと思われます。

そのひとつに、ある価値を交換する行為も含まれます。往々にして「お金」という貨幣価値のあるものをモノと交換していますね。

それで、売る側・買う側双方が満足しています。

価値といえば、私たちの「し尿」も数十年前までたいへん価値のあるものでした。

堆肥(下肥)として利用されていたからです。

実は、江戸時代には、人のし尿はほぼ下肥として利用されるようになり、農家の住民は野菜などとし尿を交換するようになったり、専門の人が商売を始めるようになったりしました。

長屋に暮らし家賃を払えない人がその代わりにし尿を提供して許してもらうこともあったそうです。

そのくらい「し尿」はわが国では重宝されており、捨ててしまうことなどなかったのです。

価値といえば、私たちの「し尿」も数十年前までたいへん価値のあるものでした。

堆肥(下肥)として利用されていたからです。

実は、江戸時代には、人のし尿はほぼ下肥として利用されるようになり、農家の住民は野菜などとし尿を交換するようになったり、専門の人が商売を始めるようになったりしました。

長屋に暮らし家賃を払えない人がその代わりにし尿を提供して許してもらうこともあったそうです。

そのくらい「し尿」はわが国では重宝されており、捨ててしまうことなどなかったのです。

これが思わぬ効果を示していました。人のし尿を有機肥料として還元するシステムが存在したために、江戸時代は人口の拡大した都市部においても町は超清潔に保たれていたのです。

その時代に来日した欧米人の多くは、江戸の町の清潔さに驚嘆していたと言います。

そのひとりE・ケンペル(オランダ商館長の江戸参府に同行した医師)は、江戸の町の道路上の生ゴミや汚物が有機資源として、うまくリサイクルされている様子を記録しているそうです。

何に価値を持たせるかで、人々の満足度は変わります。モノのあふれる世の中、捨ててしまっている「価値」を考えてみませんか。

健康科学部 体育科学科

准教授 上島 久明

2025年10月

「それな」の正体 -心理学から見る共感-

最近、「共感」という言葉を耳にすることがよくあるのではないでしょうか。

皆さんも日常の中で、友達の気持ちや意見に、「それわかる!(それな!)」と感じたことがあるかもしれません。

一般的に使われる「共感」と心理学で使われる「共感」は重なる部分もありますが、必ずしも同じ意味ではありません。

心理学での共感(empathy)には、他者の感情や気持ちに影響を受けて自分の感情が変化することや、相手の立場に立ってその人の気持ちについて理解しようとすることが含まれます。

前者を情動的共感(emotional empathy)、後者を認知的共感(cognitive empathy)と区別して考えます。

心理学での共感(empathy)には、他者の感情や気持ちに影響を受けて自分の感情が変化することや、相手の立場に立ってその人の気持ちについて理解しようとすることが含まれます。

前者を情動的共感(emotional empathy)、後者を認知的共感(cognitive empathy)と区別して考えます。

共感は赤ちゃんの頃から見られるとされますが、発達心理学の研究では、特に「認知的共感」は中学生以降に大きく発達することが報告されています。

これは、周囲のルールや社会的な役割など様々な考えや立場を一緒に考えることができるようになるからでもあり、認知的共感は、人間関係を円滑にするうえで重要な役割を果たしています。

一方で、共感は “良いこと”ばかりとは限りません。例えば、困っている友達の話を熱心に聞き続けた結果、自分が疲れてしまった経験はありませんか。

こうした現象は「共感疲労」と呼ばれています。最近では、ニュースやSNSでつらい出来事を見聞きして、自分が苦しくなる場合にもこの言葉が使われています。

(過度に)相手の感情と一緒になったり、他者の気持ちに晒され続けることで、自分の心が消耗してしまうこともあるのです。

高校生の皆さんは、人間関係の広がりや進路選択の中で、様々な立場や感情に触れることもあるかと思います。

共感は大切な力ですが、その影響は必ずしも良い側面だけではありません。

自分と他者の気持ちの境界を意識しながら、自分の気持ちや他者の気持ちを意識的に振り返ってみることも、より良い人間関係を築く手がかりになるかもしれません。

健康科学部 こども健康・教育学科

助教 川浦 千明

2025年9月

注目を浴びるマイコプロテイン!

世界的な人口増加による食糧不足、畜産による環境負荷などの対策として、また、エシカル消費や健康への関心の高まりから、代替肉(代替タンパク質)が注目されています。

代表的な代替肉として、植物性代替肉、細胞培養肉、マイコプロテイン、昆虫食などが挙げられます。

マイコプロテインは、真核微生物に分類される糸状菌やキノコなどの菌類を培養して得られた菌糸体から作る代替肉です。

菌類は畜産動物に比べて生育速度が非常に速く、天候に左右されることなく培養の管理を容易に行うことができるので、限られた土地において効率的で安定的な生産が可能となります。

マイコプロテインは、真核微生物に分類される糸状菌やキノコなどの菌類を培養して得られた菌糸体から作る代替肉です。

菌類は畜産動物に比べて生育速度が非常に速く、天候に左右されることなく培養の管理を容易に行うことができるので、限られた土地において効率的で安定的な生産が可能となります。

マイコプロテインの特徴は、繊維が絡み合って菌糸体が構成されているため、大豆などをベースにした植物性代替肉より歯応えがあり、肉のような食感を持ってることです。

また、マイコプロテインは、タンパク質含量は高いものの、脂質は少なく、食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富であるという特徴も持っています。

現在、日本ではマイコプロテインを活用した食品を購入することはできません。

しかし、日本の伝統的な発酵食品である味噌・醤油・清酒の醸造に使用されている麹菌を活用したマイコプロテインの研究開発が進められており、麹菌マイコプロテインが食卓に上る日も遠くないかもしれません。

健康科学部 栄養科学科

教授 北本 則行

2025年8月

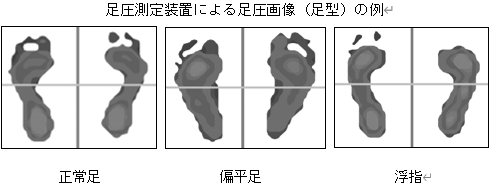

今注目される「足育(あしいく)」とは?

数年前より聞かれるようになった「足育(あしいく)」をご存知ですか?

最近、大人からこどもまで足のトラブルが増加しています。

偏平足(土踏まずがない)、浮指(指先が地面に着いていない)、外反母趾(親趾が“く”の字のように曲がっている)、などがその代表例です。

こうしたトラブルの原因として、大人ではハイヒールなどかかとの高い靴の使用による足の形の崩れ、こどもでは運動不足による土踏まずの形成不足などがあげられます。

最近のこどもの足は、親世代に比べて長細くなっていることが調査から明らかにされています。

ところが、足に合わない靴や学校での上履きを履いているこどもも多いのです。

足や土踏まずの形成には、幼少期から足や足趾をよく使い運動することが不可欠になります。

そこで、足の大切さや適切な靴の選び方など足の健康への理解を通して、生涯に渡り健康的な足を維持することができる児童・生徒を育てていこう、という「足育」が広がり始めているのです。

健康的な足はスポーツを行う上でも欠かせません。

皆さんも、まずは自身の足元から見直してみましょう。

参考文献:公益財団法人日本学校体育研究連合会:「足育」パンフレット-足育指導資料-.2013

健康科学部 健康スポーツ科学科

教授 光岡 かおり

2025年7月

おかしな“和訳?”の定着

「打球おにごっこ」ってわかりますか。明治18年『西洋戸外遊技法』に記された「ベース、ボール」の紹介に用いられた補足です。

『「ベース、ボール」ハ米國人ノ専ハラ行フ處ノ遊戯』と記され、何をたのしむスポーツなのか、解説に近い説明がなされています。

つまり、「ベース、ボール」とは、おに(球)と打者、どちらが早く結界(安全地帯=ベース)にたどり着くかを競い合うゲームなのです。

そのように捉えるとMLBで活躍したイチロー選手の内野ゴロとベースを走り抜ける彼の姿は中心となるおもしろさをついています。

つまり、「ベース、ボール」とは、おに(球)と打者、どちらが早く結界(安全地帯=ベース)にたどり着くかを競い合うゲームなのです。

そのように捉えるとMLBで活躍したイチロー選手の内野ゴロとベースを走り抜ける彼の姿は中心となるおもしろさをついています。

さて、わが国は“スポーツ輸入国”であり明治期にいくつもの種目が入ってきますが、そのひとつひとつに漢字表記をすることになりました。

バスケットボールであれば籠球、バレーボールは排球、ハンドボールは送球、ドッジボールは避球です。

どれも漢字の意味をうまく利用しています。

そんな中、ベースボールを「野球」としたことに違和感を覚えませんか。「塁球」とするのであれば筋は通りますが…。

それには、明治の俳人「正岡子規」が関係します。

彼は、明治17年東京大学予備門時代にベースボールを知り、それに熱中したと言われています。それも無類のベースボール好きだったようです。

それをたたえているからとのことですが、どうしてそうなったのでしょう。

正岡子規の「子規」は筆名で、本名は常規。幼名を處之助といい、後に升(のぼる)と改めました。

実は、その「のぼる」から来ています。「の→野」「ぼる=ボール→球」、合わせると「野・球」。

だから「野球」は、おかしな“和訳?”がなされているのです。

健康科学部 体育科学科

准教授 上島 久明

2025年6月

こどもの時間認識

私たちおとなは、予定を覚えておくためや予定を立てるためにカレンダーや手帳を活用します。

例えば、私は現在この原稿を執筆しています。締め切りは、〇月〇日です。

執筆依頼から締め切りまでの間にGWが入っていたので、GWまでに内容を決め、GW明けから執筆し、余裕をもって書きあげ校正を行うというように、年間イベントを予定を立てる際のマイルストーン的に使用したりもします。

年間イベントをこのように使用できるためには、そのイベントの時間的位置、すなわち日付の知識があることが必要になります。

おとなは、十分な時間認識を持っているので、このことが可能だと考えられます。

それでは、こどもの時間認識とはどのようなものなのでしょうか。

それでは、こどもの時間認識とはどのようなものなのでしょうか。

1999年に実施された、小学校1年生から5年生の合計32名を対象にした時間認識の発達についての調査では、こどもになじみの深いと考えられる年間イベント(成人の日、バレンタイン、ひな祭り、みどりの日、こどもの日、七夕、敬老の日、クリスマスなど)を知っているかどうかとそのイベントの日付が尋ねられました。

「そのイベントを知っているか?」については、バレンタイン、ひな祭り、こどもの日、クリスマスについては90%以上のこどもが知っていると答えました。

とくに、クリスマスについては全員が知っていると答えました。

次に、「そのイベントは何月何日か?」という質問には、100%のこどもが知っていると答えたクリスマスでも、日付を正しく答えられたのは35%しかいませんでした(こどもの日は35%、バレンタインは32名中1名のみ、ひな祭りは20%)。

すなわち、イベントを知っているからといって、日付まで理解しているとは限らない、つまりイベントの1年間における位置を理解しているわけではないということが明らかになりました。

既知率の高かったクリスマスとこどもの日について、日付の理解、すなわち時間的位置の理解について詳しく検討したところ、こどもの日については、2年生と3年生の間に顕著な差があることが明らかになりました。

このことから、3年生以上でイベントの時間的位置が理解できることが示唆されました。

私たちおとなは、ともすると私たちと同じように予定を立て行動することをこどもに期待しがちですが、そもそもの時間認識に上記のような違いがあることを考えると、こどもの時間認識の特徴に合った働きかけを行うことが望ましいと考えられます。

さらに、適切な働きかけをすることでこどもの時間認識の発達を促進することも可能になるでしょう。

健康科学部 こども健康・教育学科

教授 丸山 真名美

2025年5月

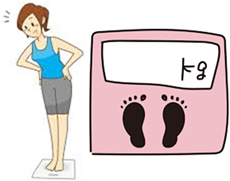

毎日100キロカロリー多く(少なく)食べ続けると・・・

毎日100キロカロリー多く食べ続けると1年後はどうなるでしょうか?

身長と身体活動レベルは変わらないもの仮定しますと、1年間で36,500キロカロリーになります。

脂肪1gは9キロカロリーですから、このエネルギー量を脂肪のエネルギー量で割ると4,056gになります。

単純計算では体重(体脂肪)が約4 kg増えることになります。

実際には脂肪組織は純粋な脂肪以外も含みますので1gで7キロカロリーという数値を用います。

そうすると、5,214gとなり、約5 kg増えることになります。

減量の場合も同じように毎日100キロカロリー少なく食べ続けると1年後には5 kg減ることになります。

さらに、筋肉量を増やすことができれば、消費エネルギーが高くなり、基礎代謝が上がり、さらに減量しやすくなります。

減量の場合も同じように毎日100キロカロリー少なく食べ続けると1年後には5 kg減ることになります。

さらに、筋肉量を増やすことができれば、消費エネルギーが高くなり、基礎代謝が上がり、さらに減量しやすくなります。

消費エネルギーには、基礎代謝、食後の熱産生、身体活動の3つがあります。

このうちの基礎代謝とは、体温維持、心拍や呼吸など、人が生きていくために最低限必要なエネルギーのことを言います。

生きているだけで消費されるエネルギーで、私たちが1日に消費するエネルギーのうち、約60%を占めています。

脂肪を減らすにはエネルギー消費量が大切ですので、基礎代謝を上げること(筋肉量を増やすこと)がポイントの1つになります。

ちなみに100キロカロリーの食品量は、ごはん65g、ロールパン40g(1個)、オレンジジュース220ml、豚ロース肉40g、カステラ32g、ミルクチョコレート18gなどになりますので、食べる量を少しだけ増減して、続けていけると増量・減量ができます。

健康科学部 栄養科学科

教授 井上 啓子

2025年4月

視覚におけるスポーツ的〈意味〉の共有化

スポーツは実践の対象ですが、その実践からスポーツについて考えることもできます。

その際に着目すべきは、スポーツ独自の〈意味〉です。

なぜならば、それらが各スポーツを特徴づけているからです。

例えば、サッカーにおいては、野球には存在しない〈オフサイド〉などがあります。

また、野球においては、サッカーには存在しない〈タッチアップ〉などがあります。

これらをスポーツ的〈意味〉と名付けることができます。

競技が成立するためには、このスポーツ的〈意味〉を「私」個人と対戦相手である「他者」が視覚において共有する必要があります。

ここでは、この点について考えてみたいと思います。

まずは、先に述べたタッチアップを例にしてみます。

「私」のチームが攻撃側であり、1アウト、3塁の場面で「私」が3塁ランナー、「他者」である皆さんは守備側チームとして外野を守っている場面を想定してください。

さて、その場面において外野方向に飛んだ特定の打球は〈タッチアップ〉可能なボールとして判断されることになります。

この〈タッチアップ〉は野球独自の意味であるだけでなく、「私」および「他者」である皆さんの知覚において共有化されています。

これに対し、野球を知らない文化圏の人々にはそのボールはどのように知覚されるでしょうか。

それらの人々も打球の高さや速さなどを知覚することはできますが、それをタッチアップ可能なボールとして知覚することはできないでしょう。

つまり、野球の競技形態の一つであるタッチアップをめぐる攻防が成立するためには、「私」と「他者」である皆さんが特定のボールを〈タッチアップ〉可能なボールとして判断する視覚を共有することが必要になります。

まずは、先に述べたタッチアップを例にしてみます。

「私」のチームが攻撃側であり、1アウト、3塁の場面で「私」が3塁ランナー、「他者」である皆さんは守備側チームとして外野を守っている場面を想定してください。

さて、その場面において外野方向に飛んだ特定の打球は〈タッチアップ〉可能なボールとして判断されることになります。

この〈タッチアップ〉は野球独自の意味であるだけでなく、「私」および「他者」である皆さんの知覚において共有化されています。

これに対し、野球を知らない文化圏の人々にはそのボールはどのように知覚されるでしょうか。

それらの人々も打球の高さや速さなどを知覚することはできますが、それをタッチアップ可能なボールとして知覚することはできないでしょう。

つまり、野球の競技形態の一つであるタッチアップをめぐる攻防が成立するためには、「私」と「他者」である皆さんが特定のボールを〈タッチアップ〉可能なボールとして判断する視覚を共有することが必要になります。

このように、スポーツにおいては互いの競技者がスポーツ的〈意味〉を視覚において共有化しているという点に着目することにより、競技者の実践からスポーツについて考えることが可能です。

健康科学部 健康スポーツ科学科

准教授 河野 清司